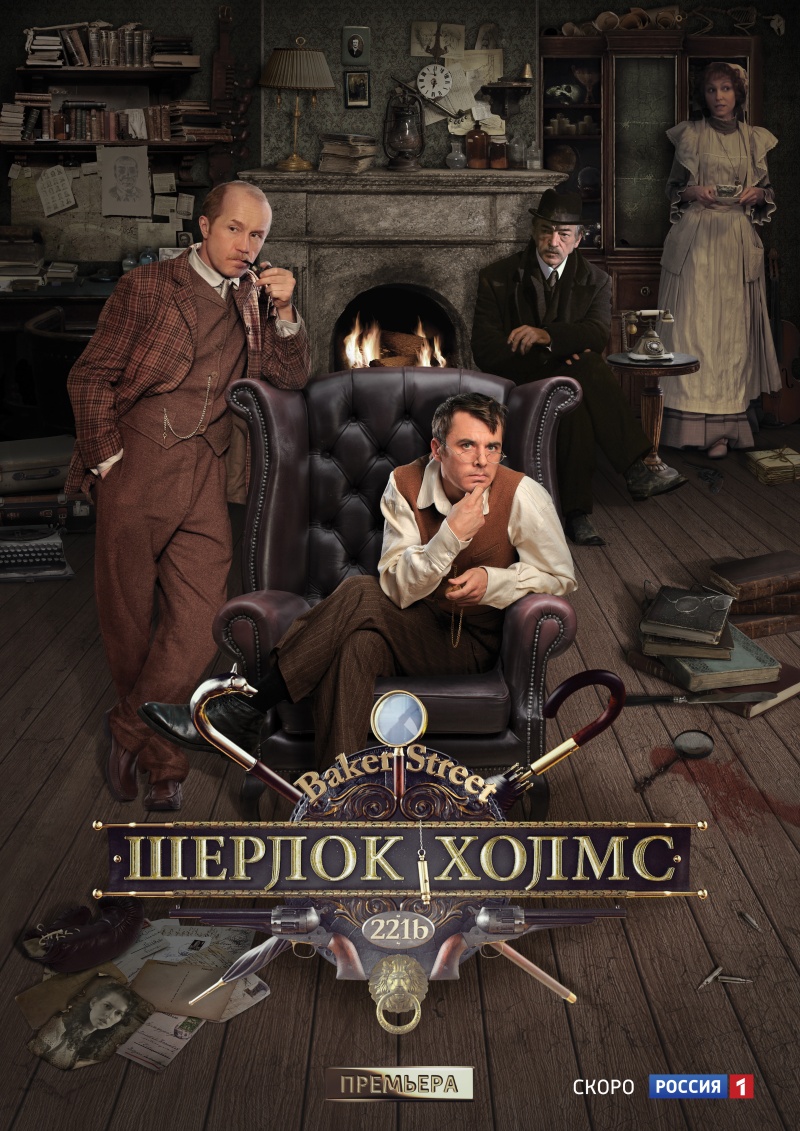

год 2013 (1 сезон)

страна Россия

Количество серий 16

режиссер Андрей Кавун

сценарий Зоя Кудря, Олег Погодин, Леонид Порохня

продюсер Екатерина Ефанова, Денис Фролов, Дмитрий Добужинский

оператор Антуан Вивас-Денисов

композитор Гари Миллер

художник Владимир Светозаров, Марина Николаева, Лариса Конникова

монтаж Андрей Мельников, Николай Булыгин

жанр сериал, детектив, приключения

премьера (РФ) 18 ноября 2013

время 44 мин. (704 мин.)

В главных ролях:

Андрей Панин

Игорь Петренко

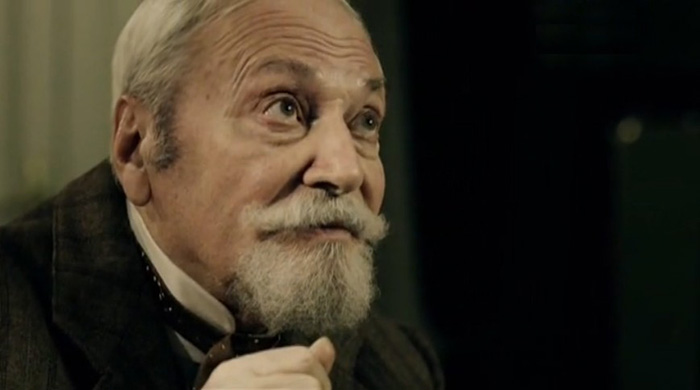

Михаил Боярский

Елизавета Боярская

Ольга Волкова

Александр Ильин

Игорь Жижикин

Леонид Ярмольник

Александр Голубев

Лянка Грыу